Ученые смоделировали работу суперконденсатора на уровне отдельных молекул и ионов

Ученые НИУ ВШЭ с помощью моделирования на суперкомпьютере изучили, что происходит с ионами и молекулами растворителя с водой внутри нанопор суперконденсатора. Результаты показали, что даже очень малое количество воды меняет распределение заряда внутри нанопор и влияет на то, сколько энергии может накопить устройство. Такой подход позволяет предсказывать поведение суперконденсаторов при разных составах электролита и условиях влажности. Исследование опубликовано в журнале Electrochimica Acta. Работа выполнена в рамках гранта РНФ.

Суперконденсаторы — компактные устройства, которые быстро накапливают и отдают электрическую энергию. Их применяют в электронике, гибридных автомобилях, системах рекуперации энергии, солнечных и ветровых электростанциях. В отличие от аккумуляторов, которые могут заряжаться от десятков минут до нескольких часов и выдерживают примерно 500–1000 циклов, суперконденсаторы заряжаются за секунды и могут выдержать сотни тысяч циклов без заметной потери емкости — количества энергии, которое устройство способно накопить и отдать. Проблема суперконденсаторов в том, что при всей их скорости они хранят меньше энергии, чем аккумулятор такого же размера. Поэтому исследователи продолжают изучать характеристики суперконденсаторов, чтобы увеличить их электрическую емкость.

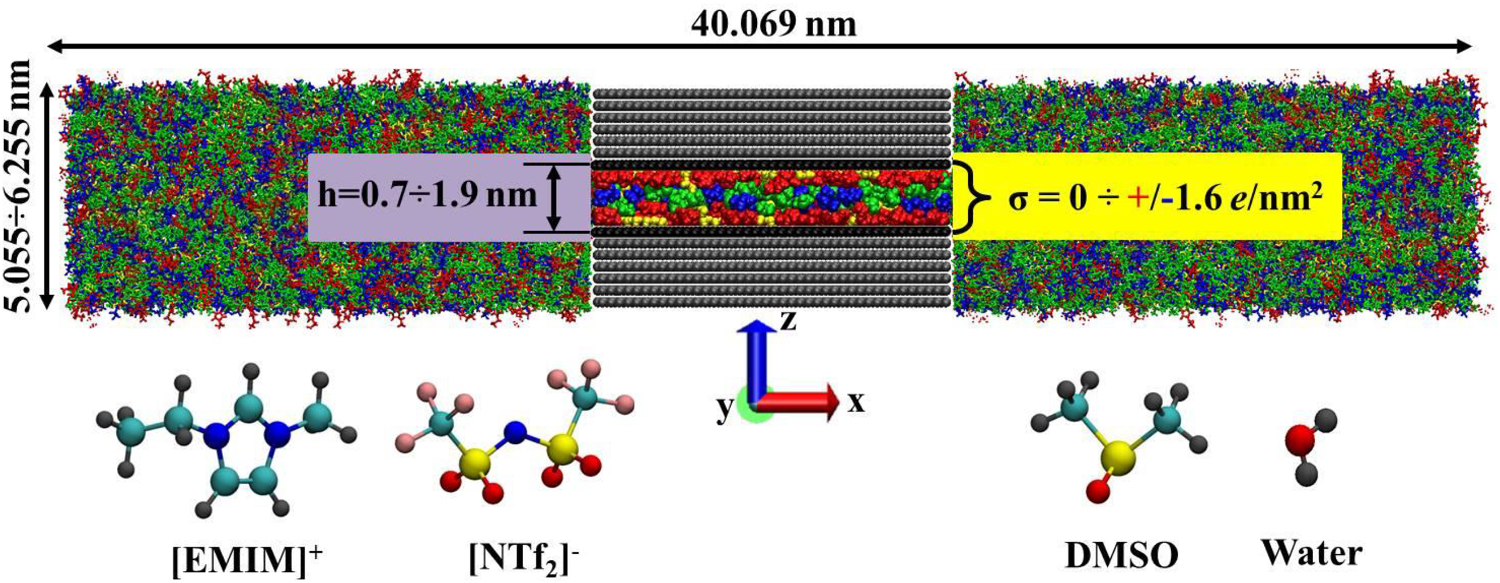

Ранее команда НИУ ВШЭ уже изучила, как ионы и молекулы электролита ведут себя в углеродных нанопорах, и создала модель двойного электрического слоя. В новой работе ученые НИУ ВШЭ и Института химии растворов РАН впервые смоделировали поведение электролита на уровне отдельных ионов и молекул с помощью суперкомпьютера НИУ ВШЭ. Они исследовали смесь ионной жидкости, органического растворителя и следов воды в углеродных порах шириной 0,7–1,9 нанометра. На основе полученных траекторий движения молекул и ионов исследователи рассчитали дифференциальную электрическую емкость, сравнив результаты с экспериментальными данными.

Юрий Будков

«Моделирование позволило увидеть, как ионы и молекулы растворителя распределяются в порах, формируют послойные структуры и как эти слои меняются при изменении заряда электрода, — поясняет профессор МИЭМ НИУ ВШЭ Юрий Будков. — Мы впервые получили дифференциальную емкость суперконденсатора напрямую из полноатомной молекулярной динамики, а не из упрощенных теоретических моделей. Такой подход помогает точнее предсказывать работу суперконденсаторов без сложных и дорогих экспериментов».

Результаты моделирования показали, что даже следовые примеси воды заметно меняют поведение электролита в нанопорах. При слабом отрицательном заряде электрода вода нарушала упорядочение ионов и этим уменьшала дифференциальную емкость. А при сильном положительном заряде вода, напротив, помогала увеличить емкость: ее молекулы выстраивались в электрическом поле и частично компенсировали действие заряда электрода на ионы, меняя их распределение в нанопорах.

Ученые также выяснили, что изменения емкости с изменением толщины поры напрямую связаны с колебаниями расклинивающего давления — избыточного давления в тонкой пленке жидкости внутри нанопор. Впервые удалось показать, что эти колебания совпадают с изменениями емкости устройства и отражают то, как внутренние слои электролита смещаются и уплотняются при зарядке электрода. Такой анализ помогает объяснить, почему в реальных суперконденсаторах изменение влажности или состава электролита может приводить к росту или падению эффективности устройства.

Дарья Гурина

«Даже небольшие примеси воды перестраивают внутреннюю структуру электролита в поре и влияют на накопление заряда. Понимание таких тонких эффектов важно для разработки новых электролитов и материалов электродов», — отмечает научный сотрудник МИЭМ НИУ ВШЭ Дарья Гурина.

Исследователи считают, что такие модели позволят точнее прогнозировать работу суперконденсаторов и помогут разрабатывать более эффективные и долговечные устройства для транспорта, электроники и систем хранения энергии.

Вам также может быть интересно:

Исчезнувший сигнал: как солнечная активность заглушила радиоголос Земли

Исследователи из НИУ ВШЭ и ИКИ РАН проанализировали данные спутника ERG (Arase) за семь лет и впервые подробно описали новое радиоизлучение Земли — гектометровый континуум, открытый в 2017 году. Выяснилось, что это излучение возникает спустя несколько часов после заката и исчезает через 1–3 часа после восхода Солнца. Чаще всего его фиксировали в летние месяцы, реже — весной и осенью. Однако к середине 2022 года, когда Солнце вошло в фазу повышенной активности, излучение полностью исчезло, но ученые предполагают, что сигнал может вернуться. Исследованиео публиковано в журнале Journal of Geophysical Research: Space Physics.

Физики из ВШЭ рассказали, как управлять вихрями в двумерной турбулентности

Как поведение турбулентных потоков меняется под действием внешнего воздействия, выяснили исследователи Института теоретической физики имени Л.Д. Ландау РАН и факультета физики НИУ ВШЭ. Они показали, что даже небольшое подкручивание извне может стабилизировать систему, продлевая жизнь крупных вихрей. Такие результаты помогут точнее моделировать атмосферные и океанические потоки. Работа опубликована в журнале Physics of Fluids.

Всероссийский лекторий РНФ стартовал в НИУ ВШЭ

С 20 по 24 октября Российский научный фонд проводит ежегодный всероссийский лекторий, в рамках которого его грантополучатели выступают с открытыми лекциями в научных и образовательных организациях по всей стране. Первое мероприятие лектория состоялось в Высшей школе экономики и было посвящено грантовой поддержке университетов: междисциплинарным исследованиям и кооперации с индустриальными партнерами.

«Союз аграриев и айтишников не просто возможен, но чрезвычайно продуктивен»

В Московском институте электроники и математики им. А.Н. Тихонова (МИЭМ) ВШЭ завершился студенческий хакатон “Technoforge: AgroTECH”, организованный совместно с группой компаний «ЭкоНива». В течение 15 дней студенты из 32 ведущих вузов работали над технологическими прототипами для решения реальных задач агропромышленного комплекса.

Российские ученые изучили различия в объеме поражений мозга после инсульта у детей разного возраста

Команда российских ученых и медиков при участии Софьи Куликовой из НИУ ВШЭ в Перми сравнила объем и характер поражений мозга у детей, перенесших инсульт в первые четыре недели жизни и в возрасте до двух лет. Выяснилось, что чем младше ребенок, тем обширнее зоны поражения мозга, особенно в лобных и теменных долях, отвечающих за движение, речь и мышление. Исследование, опубликованное в журнале Neuroscience and Behavioral Physiology, помогает понять, как возраст влияет на характер и масштаб поражений, и закладывает основу для разработки персонализированных программ реабилитации после инсульта в раннем детстве.

«Искусственный интеллект» — лидер по итогам приема на онлайн-программы НИУ ВШЭ

Онлайн-магистратура «Искусственный интеллект» факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ показала рекордные результаты. В этом году на нее подали документы 987 абитуриентов — это абсолютный максимум среди всех магистерских программ Вышки. К обучению приступил 351 первокурсник, что обеспечило программе лидирующую позицию по общему объему приема среди онлайн-магистратур университета.

Магистратура объединяет: вышел сборник исследований студентов ВШЭ, Университета Кампинаса и Университета Цинхуа

Студенты магистерской программы ИСИЭЗ ВШЭ «Управление в сфере науки, технологий и инноваций» совместно с Университетом Кампинаса (Бразилия) и Университетом Цинхуа (Китай) выпустили сборник исследований “Being Innovative or Being on the Safe Side — Managing the Risk of Failure”. Авторы проанализировали восприятие рисков и готовность к инновациям в организациях с учетом культурного контекста.

Исследуя разум: ученые ВШЭ рассказали о когнитивных технологиях будущего

Почему мы принимаем нерациональные решения, как мозг реагирует на фейки и могут ли нейросети мыслить — об этом рассказали молодые ученые НИУ ВШЭ в рамках фестиваля «Наука 0+». Мероприятие собрало студентов и специалистов разных областей, объединенных важной идеей — разобраться в работе человеческого мозга и когнитивных технологий.

Банковские кризисы снижают биоразнообразие

Экономисты из Высшей школы экономики, МГИМО и Университета Боккони выяснили, что финансовые кризисы заметно ухудшают биоразнообразие и состояние окружающей среды. Это работает и в обратную сторону: чем сильнее в мире сокращается разнообразие видов живых существ, тем выше вероятность новых кризисов. Исследование охватило состояние популяций тысяч видов за последние 50 лет. Статья опубликована в международном журнале Economics Letters.

Исследователи ВШЭ оценили потери креативных индустрий от генеративного ИИ

15 октября на форуме IPQuorum.Музыка первый проректор Вышки Леонид Гохберг и эксперт Центра отраслевых и корпоративных проектов ИСИЭЗ ВШЭ Даниил Кудрин представили результаты первого в России исследования, посвященного экономическим последствиям использования генеративного искусственного интеллекта в творческих профессиях. Анализ показал, что совокупные потери авторов к 2030 году могут достигнуть 1 трлн рублей.