Географы НИУ ВШЭ рассчитали климатический риск-профиль Красноярского края

Команда Центра геоданных факультета географии и геоинформационных технологий НИУ ВШЭ детально оценила природные риски, которым подвергается Красноярский край из-за изменения климата. Обсуждение риск-профиля состоялось на прошедшем в Новосибирске XII Международном форуме технологического развития «Технопром-2025».

Географы зонировали территорию края по степени опасности природных явлений на уровне муниципалитетов и рассчитали, какая доля населения и стоимость основных экономических фондов попадают под риск. Например, в зоне наиболее высокой опасности сильных ветров (со скоростями порывов более 20 м/с) оказываются освоенные территории на юге Таймырского полуострова и г. Норильск, где проживает 7% населения, которое может остаться без электроэнергии в случае обрыва электросетей, рассказала директор Центра геоданных факультета географии НИУ ВШЭ Татьяна Анискина на сессии «Цифровые решения для управления территориями и адаптации к изменениям климата».

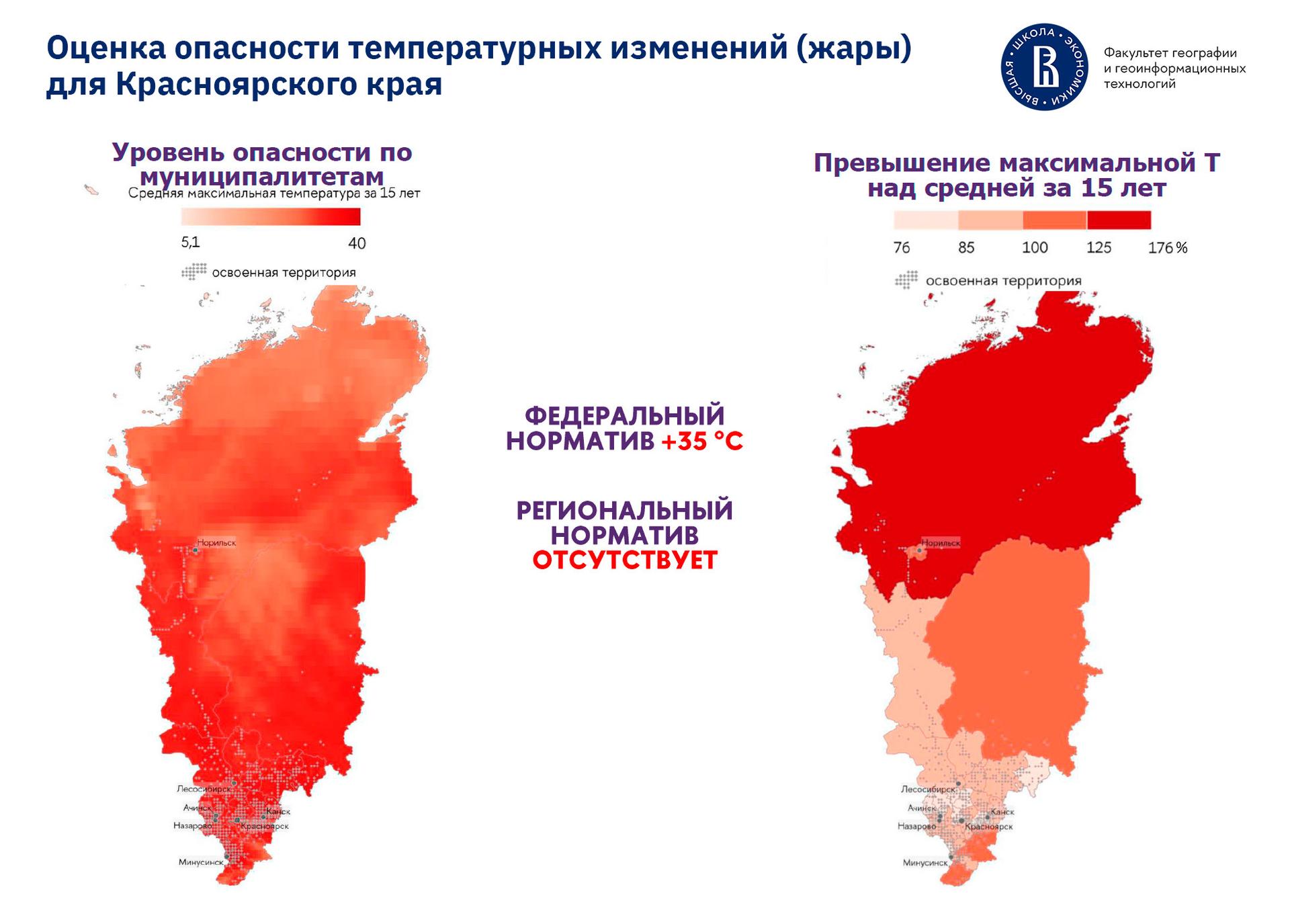

На территории Красноярского края практически повсеместно встречаются единичные случаи жары: даже на берегу Северного Ледовитого океана она изредка, но достигает 32-34 градусов. В Норильске и северных муниципалитетах в целом максимальные температуры более, чем в два раза превышают средние за последние 15 лет. Это влечет за собой активизацию таких опасных процессов, как растепление вечной мерзлоты, увеличение частоты тундровых пожаров и изменение водного режима. При этом население и экосистемы здесь наименее адаптированы к высоким температурам, а значит, сюда нужно направить особое внимание.

Население северных регионов плохо адаптировано к жаре и, кроме того, населенные пункты их никак не защищают в отличие от южных городов, указал доцент факультета географии НИУ ВШЭ, старший научный сотрудник НИВЦ МГУ Михаил Варенцов. Например, многие города Сибири изначально были спроектированы с расчетом на то, что жителям придется справляться с экстремально низкими зимними температурами, а не с высокими. Южные города лучше адаптированы к жаре: много, где есть кондиционеры, озеленение в городах, больше тени.

Михаил Варенцов, доцент факультета географии НИУ ВШЭ, старший научный сотрудник НИВЦ МГУ

«В Сибири достаточно высокая влажность — много водоемов, озер, рек, болот, почва летом сохраняет много влаги. В жару воздух быстро насыщается влагой, и это повышает ощущаемую температуру и усиливает тепловой стресс».

К весьма опасным явлениям для края относятся паводки и половодье на Енисее и притоках, сильные осадки, пожарная опасность по всей территории. В зонах опасности пожаров уровней «опасно» и «весьма опасно» находится 3/4 зданий общей стоимостью 7,3 млрд рублей и проживают более 2 млн человек. Причем они опасны не только в тайге, где сконцентрированы крупные города и большинство населения края, но и в тундре, и на юге области. Они также представляют угрозу для сельского хозяйства региона, которое расположено в южных предгорных частях края и подвержено сильным ветрам, а значит и быстрому распространению пожаров.

В зонах наиболее высокого уровня опасности ландшафтных пожаров находится 85% сельскохозяйственных угодий края, стоимость продукции с которых составляет 53 млрд руб. Доля лесных угодий, попадающих в весьма опасные зоны, составляет только 7% с оценочной стоимостью 1,38 трлн руб., остальные 93% располагаются на территории со средним уровнем опасности.

Если же говорить об опасности сильных морозов, то в наиболее уязвимых зонах расположено 75% жилых строений, почти 70% населения и более 60% дорог (из них треть — в очень опасной зоне). Это важно учитывать при планировании соответствующих адаптационных мероприятий: размещении пунктов обогрева на трассах, теплоизоляции зданий, изменений условий труда. Однако сильные морозы — это единственное, что точно пойдет на убыль с потеплением климата, отмечают исследователи.

Изменение климата ставит перед государством, наукой и бизнесом новые вызовы. В то же время цифровые технологии помогают не только снижать риски, но и открывают возможности для устойчивого развития территорий.

С их помощью можно рассчитать риски на уровне отдельных объектов и дать экономическую оценку ущербов для разных уровней: от населенного пункта до территории действия бизнеса, муниципалитета, региона и страны в целом.

Собирать информацию о произошедших природных рисках и социально-экономических последствиях от них помогает, в том числе, разработанный географами Центра геоданных ВШЭ GPT-алгоритм, который превращает разномастные текстовые сводки из открытых авторизованных источников в структурированную базу геоданных, удобную для дальнейшего анализа. Из 8 млн исходных текстовых сообщений, собранных с сайтов и официальных пабликов в соцсетях, за несколько часов получилось 30 тысяч записей об опасных природных явлениях на всю РФ за последние 5 лет с точностью распознавания около 80%, рассказала Татьяна Анискина.

Татьяна Анискина, директор Центра геоданных факультета географии НИУ ВШЭ

«Наша задача заключается в выявлении с помощью геоаналитики и искусственного интеллекта подверженных территорий и объектов. Мы в короткий срок составляем полный климатический риск-профиль региона, рассчитываем возможные экономические последствия и предлагаем наиболее эффективные пути адаптации».

Расчет климатического риск-профиля выполнен в рамках проекта «Информационные ресурсы и инструменты для управления климатическими рисками» стратегического технологического проекта «Мультиагентная платформа ИИ-решений для отраслевых задач» программы развития НИУ ВШЭ на 2025-2036 годы, победившей в конкурсе программ стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

Вам также может быть интересно:

Исчезнувший сигнал: как солнечная активность заглушила радиоголос Земли

Исследователи из НИУ ВШЭ и ИКИ РАН проанализировали данные спутника ERG (Arase) за семь лет и впервые подробно описали новое радиоизлучение Земли — гектометровый континуум, открытый в 2017 году. Выяснилось, что это излучение возникает спустя несколько часов после заката и исчезает через 1–3 часа после восхода Солнца. Чаще всего его фиксировали в летние месяцы, реже — весной и осенью. Однако к середине 2022 года, когда Солнце вошло в фазу повышенной активности, излучение полностью исчезло, но ученые предполагают, что сигнал может вернуться. Исследованиео публиковано в журнале Journal of Geophysical Research: Space Physics.

Физики из ВШЭ рассказали, как управлять вихрями в двумерной турбулентности

Как поведение турбулентных потоков меняется под действием внешнего воздействия, выяснили исследователи Института теоретической физики имени Л.Д. Ландау РАН и факультета физики НИУ ВШЭ. Они показали, что даже небольшое подкручивание извне может стабилизировать систему, продлевая жизнь крупных вихрей. Такие результаты помогут точнее моделировать атмосферные и океанические потоки. Работа опубликована в журнале Physics of Fluids.

Всероссийский лекторий РНФ стартовал в НИУ ВШЭ

С 20 по 24 октября Российский научный фонд проводит ежегодный всероссийский лекторий, в рамках которого его грантополучатели выступают с открытыми лекциями в научных и образовательных организациях по всей стране. Первое мероприятие лектория состоялось в Высшей школе экономики и было посвящено грантовой поддержке университетов: междисциплинарным исследованиям и кооперации с индустриальными партнерами.

Российские ученые изучили различия в объеме поражений мозга после инсульта у детей разного возраста

Команда российских ученых и медиков при участии Софьи Куликовой из НИУ ВШЭ в Перми сравнила объем и характер поражений мозга у детей, перенесших инсульт в первые четыре недели жизни и в возрасте до двух лет. Выяснилось, что чем младше ребенок, тем обширнее зоны поражения мозга, особенно в лобных и теменных долях, отвечающих за движение, речь и мышление. Исследование, опубликованное в журнале Neuroscience and Behavioral Physiology, помогает понять, как возраст влияет на характер и масштаб поражений, и закладывает основу для разработки персонализированных программ реабилитации после инсульта в раннем детстве.

«Искусственный интеллект» — лидер по итогам приема на онлайн-программы НИУ ВШЭ

Онлайн-магистратура «Искусственный интеллект» факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ показала рекордные результаты. В этом году на нее подали документы 987 абитуриентов — это абсолютный максимум среди всех магистерских программ Вышки. К обучению приступил 351 первокурсник, что обеспечило программе лидирующую позицию по общему объему приема среди онлайн-магистратур университета.

Магистратура объединяет: вышел сборник исследований студентов ВШЭ, Университета Кампинаса и Университета Цинхуа

Студенты магистерской программы ИСИЭЗ ВШЭ «Управление в сфере науки, технологий и инноваций» совместно с Университетом Кампинаса (Бразилия) и Университетом Цинхуа (Китай) выпустили сборник исследований “Being Innovative or Being on the Safe Side — Managing the Risk of Failure”. Авторы проанализировали восприятие рисков и готовность к инновациям в организациях с учетом культурного контекста.

Банковские кризисы снижают биоразнообразие

Экономисты из Высшей школы экономики, МГИМО и Университета Боккони выяснили, что финансовые кризисы заметно ухудшают биоразнообразие и состояние окружающей среды. Это работает и в обратную сторону: чем сильнее в мире сокращается разнообразие видов живых существ, тем выше вероятность новых кризисов. Исследование охватило состояние популяций тысяч видов за последние 50 лет. Статья опубликована в международном журнале Economics Letters.

Исследователи ВШЭ оценили потери креативных индустрий от генеративного ИИ

15 октября на форуме IPQuorum.Музыка первый проректор Вышки Леонид Гохберг и эксперт Центра отраслевых и корпоративных проектов ИСИЭЗ ВШЭ Даниил Кудрин представили результаты первого в России исследования, посвященного экономическим последствиям использования генеративного искусственного интеллекта в творческих профессиях. Анализ показал, что совокупные потери авторов к 2030 году могут достигнуть 1 трлн рублей.

Международный диалог в области городского развития: динамическая урбанистика и зеленая инфраструктура

В сентябре факультет городского и регионального развития (ФГРР) НИУ ВШЭ принимал делегацию ведущих ученых, экспертов в сфере городского развития из КНР. В Шухов Лаб с участием китайских коллег состоялись два семинара: первый был посвящен развитию зеленой инфраструктуры, второй — динамической урбанистике. Кроме того, в главном корпусе университета на Покровском бульваре прошла встреча делегации Китая с представителями ФГРР. Обсуждались вопросы расширения сотрудничества между университетами и исследовательскими центрами.

Исследователи НИУ ВШЭ ответят на вызовы развития городского транспорта

В НИУ ВШЭ стартовало масштабное исследование общественного транспорта российских городов в рамках стратегического технологического проекта «Национальный центр социально-экономического и научно-технологического прогнозирования». По итогам проекта будет сформирована динамическая база данных для четырех видов транспорта: метро, трамваев, троллейбусов и автобусов.